文章来源:加中生活圈(微信)

清晨,女儿推开我的房门说,头疼,眼睛看不清。我说,一定是刚从中国回来,时差的缘故;或者iPad玩多了,休息一下就好了。

晚上孩子揉着眼睛说,妈妈,我一只眼睛看不见了。

我们马上去了急诊室,急诊室没有眼科医生,急诊医生检查了眼球后,说眼睛没有问题,开了眼药水,替我们约了第二天的眼科医生,就打发我们回家了。

回到家,孩子很快睡着了。我以为一觉醒来就是晴天,结果睡到中午才起床的孩子对我们说,还是看不见。

2016.08.29急诊入院

如约见到眼科医生,才让我真的崩溃了。医生说,孩子眼睛本身没问题,但是眼睛后面的神经发炎了,压迫视神经,造成失明。这种情况通常有三种原因,一是病毒感染,二是先天发育不足,三就是恶性肿瘤了。医生说,在北美没有比多伦多病童医院更好的救治儿童的医院了,赶紧叫了救护车。

看着女儿被抬进救护车,我第一次哭出声来。

急诊室里,医生迅速的安排了各种抽血化验,CT,核磁共振。每个人都在为我祷告,只要不是第三种情况,只要生命还在,失去光明都显得不那么重要。

在普遍抱怨多伦多急诊室候诊时间过长的状况下,我第一次看到急诊室做出如此快速的反应。是的,真正的急症,医生的反应还是迅速的。在我们叙述了无数遍孩子发病的过程后,医生排除了第二种第三种可能性。医生们认为。应该是急性病毒感染,杀毒,消炎,一切就OK了。

从下午四点多钟,孩子被救护车接走,到凌晨四点多,12个小时,我们在焦虑中等待医生的结论。站在病童医院急诊室的走廊,每一个房间里都有和我一样痛着的家庭,每一个房间里都是坚强的父母。我没有落泪,那一刻我的心还充满着希望。

希望的建立总是不那么容易,敲碎它却易如反掌。

2016.08.30留院治疗

凌晨医生进来宣布,孩子没有感染任何病毒,但是可以确认的是视神经外的髓鞘有炎症,下一步要找到炎症的原因,才能用药。

医生决定除了再做另一项抽血化验外,还需做骨髓穿刺,提取脑液体,这是一种有风险的化验,但是我们没有选择,爸爸在一摞文件上签了字。

凌晨五点,孩子被送进病房。那一刻,我多希望医生会打发我们回家,说去买药 ,吃了就没事了。但是医院安排我们住下了,住几天要视情况而定。了解加拿大的都知道,住院时间长短和病情有直接关系。

2016.08.31各种检查让人心痛

入院第二天,是我们最忙碌的一天,绝望随着各种检查结果,在心底迅速蔓延。除了每天的眼科检查之外,医院组织了两个专家小组会诊,一个是神经科的,另一个是免疫的。

神经科专家负责人是个日裔,高高瘦瘦,很有风度,每天带着小组成员到病房会诊,也是他想到我们是否需要一个国语翻译,太多的医学名词,即使用中文讲都有理解难度,靠着仅有的医学知识和手机翻译,我们只能猜个七七八八。这个日裔医生,安排了一次带翻译的家属见面会,专门回答我们的问题。那一刻我的问题很简单,就是孩子是否能够重见光明?而这一点,医生是没有答案的。

骨髓穿刺结果出来了。医生的结论是,这个孩子。除了发炎的视神经以外,是个非常健康的孩子,所有指标都非常好,可是就是不知道为什么会这样。我很自责,认为是自己没有照顾好孩子,也有很多人提到,孩子是不是iPad玩的太多造成的?这也是我自责的原因之一。但是医生断然否决了我的想法,孩子的发病和这些都没有关系,不是因为感染病毒,不是因为倒时差没休息好,也不是因为玩儿iPad伤害眼睛……

这个时候,我不得不承认,我的孩子失明了。没有原因的失明了。那一刻,我看着孩子晶亮的眼珠,我把泪水咽到肚子里。

当天晚上,免疫科的会诊结果终于出炉了。孩子身体没有问题,但是免疫系统发出错误信号,造成自身免疫系统伤害自身,这种病发病概率极低,但是就发生在我孩子的身上。医生决定暂时关闭孩子的免疫系统,但在这之前必须保证孩子身体其它部分不会遭到病毒侵袭。现在的孩子就像没有防毒软件的电脑,在极不安全的环境下运行。

关闭了免疫系统,神经科专家的结论也出来了,用药:类固醇。

这也是我最担心的。据说类固醇的副作用很大,我一想到将来胖胖的女儿,再也穿不进去漂亮的舞衣,我就十分难过。但医生表示,先用五天类固醇。这些剂量的激素对孩子的影响不大。如果类固醇不行,那就换下一步,打血清蛋白(丙球蛋白)。75%的患者对类固醇都有良好的治疗效果。

打类固醇本身也是有风险的,需要家长和护士一直监视着药瓶,点滴仪器不停发出刺耳的警报声。孩子的心率过低,只有五十下每分钟。差不多两天两夜没睡的我已经快坚持不住了。

2016.09.02突发而来的腰痛

入院第四天下午,孩子突然说腰疼。我们让她忍一下,忍不住就去问护士要泰诺。晚上,孩子忽然大哭起来,说,妈妈我腰疼的不能忍,护士冷敷热敷都不好用,孩子找不到合适的姿势,只能坐在床上。

半夜,孩子再一次哭出来,疼!我又去找来护士,护士说这种状况必须找医生了。医生匆匆赶来,检查后说,看样子是骨髓穿刺出了问题。医生担心孩子下半身不遂,不停滴检查孩子的髋部膝部和两条腿。她不敢用止痛药,跑出去打电话,我听见她在讨论孩子的问题。没有用止痛药的孩子僵僵地坐在床上,忍耐着巨痛,不停的问我,医生咋还不来救她?孩子说,妈妈,我只想像你和姐姐一样的活着?为什么我不行?

过了一个世纪那么久,医生终于回来了,给孩子吃了小剂量的止痛药,安排凌晨做x光照脊椎。孩子说,止痛药根本不好用,就这样从深夜坐到清晨。

五点钟,护士把孩子推到x光诊室,孩子虽然极力努力,但是因为无法直立或躺下,照x光终于失败了。从x光实验室出来,我拒绝了护士的帮忙,自己推着孩子在度假村一样的医院走廊一路逛着,一直走到落地窗前。孩子说,妈妈晒晒太阳吧。我把孩子推到阳光下,很少来多伦多的我们,没想到是这样的情况下,披上多伦多的晨光!

2016.09.04最后的希望

类固醇打到第五天,孩子没有改善,医生们的第二套方案准备实施,用一种血清蛋白,后来才知道就是丙球蛋白,依靠血液循环,消除炎症。医院里没有一种治疗方案和药物是完全安全的。先生又在一堆文件上签了字。孩子同时做了第三次核磁共振,因为长周末马上到了,医院必须在放假之前order到所有的药品。

注射丙球蛋白,需要护士一直监视着,伴随而来的副作用是剧烈头痛。孩子的心率一直很低,血压也很低,这让我们有些焦虑,我已经把所有的希望寄托在这最后的治疗方案上。

夜里我多少次看着熟睡的孩子垂泪,多少次独自在多伦多街灯下拉伸自己的影子。孩子跟我说,妈妈要开学了,我还没有收拾我的书包,我不想迟到不想请假,我要正常上学。我说要等你另一只眼睛好一些才能去上学。孩子说,我不告诉大家,我就用一只眼睛看黑板。但是她不知道,放在她右侧的东西她根本看不到。

丙球蛋白注射了一天,孩子没有什么质的改变。也许是因为身体机能在恢复,孩子开始抱头大睡,一直在沉沉的睡着。

晚上孩子突然跟我说,妈妈我能看见你的手指了。那一瞬间的激动,是再也不能在孩子面前控制了。我立刻挡上孩子的另一只眼睛,让她捕捉我的手指,随着我手指的移动,孩子每次都能抓个正着。我再也不能忍住泪水,几日来所有的痛与哀伤与绝望如开闸后奔腾的河水尽情流淌,我从病床边滑坐到地上,我只想哭一场,这是我已经接受了最坏的结果后燃起的希望。

2016.09.05孩子感受到光影

虽然看见的还只是影子,但医生的态度已经明显转变。第七日,眼科医生来到病房,检查后跟我们说了个好消息,孩子有80-90%的可能恢复到以前的视力状况,只是需要时间。也许几个星期,也许几个月。但至少不会失明,一定会看得见!这是我几日来最开心的一天。

神经科的医生也来了,核磁共振显示孩子的发展状况很好,炎症未消,但是用药后有明显改善。

入院的第十天,孩子的病情基本得到控制,医生替我们预约了所有复诊并通知我们可以出院了。医生说,孩子可以正常上学及参加各种课外活动,只要定期回来检查就行。孩子未来复明的速度将会直线上升。这是在我筋疲力尽后听到的最美最动听的声音。

多伦多病童医院

据医生介绍,世界上一共有两个一流的病童医院,一个在巴黎,另外一个在多伦多。

多伦多病童医院

成立于1875年的多伦多病童医院,不仅拥有世界一流的医护人员及医疗设备,更重要的是它还拥有非常多的学术成就。不仅有顶级的儿科医疗技术,同时也是世界上其中一所最大的、最受尊重的儿科研究中心和教学机构。

有人说,你孩子这一场病,在中国差不多该倾家荡产了。而幸运如我们,不仅住在多伦多,而且有令人安心的医疗保障系统。住在度假村一样的病童医院单人房,每天得到医护人员精心的照料,饭菜送到床前,检查有专人推送,而这一切都是免费的。昂贵的药物就更不用操心了,只要住在医院里,没有任何开销。这还真要感谢政府,自由党也好,保守党也好,哪个党上台,都先保证平等看病的权利。

不仅有“人”义工,还有“狗”义工,如果孩子愿意,狗狗会被牵进病房,为孩子表演节目,与孩子玩耍

除了病房、手术室、检查室,图书馆,游戏室,小剧场一应俱全。这里没有来苏水的味道,没有白大褂的身影,病童医院给人的感觉很温馨。除了医护人员,每天还有义工出现在你的病房,他们为你表演节目,陪你玩游戏,给你讲故事,这些医护人员有的是多大医学院的学生,有的是其它医院的工作人员。

跟五星级酒店一样的多伦多病童医院

感受不到一丝“医院”气息的多伦多病童医院,里面有各种礼品店、服装店、咖啡店,甚至还有寿司店(图片来源网络,版权归原作者所有)

病房里的客床,方便家长过夜陪同

病房里的洗手间,还有浴缸

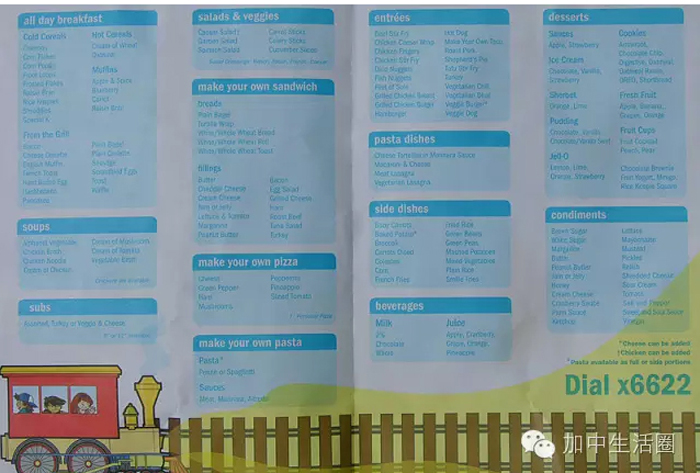

病童医院的菜单非常丰富,孩子可以依照自己的口味选择三明治的馅料,还有披萨、汤、甜品、沙拉等等(图片来源网络,版权归原作者所有)

病童医院的走廊设计处处为孩子着想,不会让孩子有一种置身医院的感觉。

这一切对病人而言虽然是免费的,但并不表示这一切不需要费用。我们所享用的一切资源,都需要庞大的经费支持。除了政府拨款,来自民间的捐助是病童医院不容小觑的财政来源。病童医院一楼一处狭窄走廊两侧,满满的写满捐助者的名字,很多关于病童的疑难杂症研究经费全靠这些民间捐款。

民间的捐助是病童医院不容小觑的财政来源

病童医院的门口有一个捐款零钱箱。进门的时候,先生从口袋里掏出一把硬币,哗一下扔进箱子里。里面满满的都是家长们扔进去的零钱,爱心都是这样一点一滴汇聚的。先生说,在北美最好的病童医院得到最好的照顾,一分钱也不用花,靠的都是捐款。

凝结着各方善意的小小捐款箱

在多伦多,经常会看到各种组织为病童医院募捐。如果说以前,我对这些筹款并不大以为然,那么这一次深深的痛,让我知道,每一分钱对病童医院来说都是宝贵的。如果您看见有人为病童医院筹款,能捐就捐吧,让我们有机会为多伦多病童医院在世界的位置骄傲一下。

后记

出院两个月后,带孩子回到病童医院复诊。经过各种检查测试,医生说孩子的各项指标显著进步。医生把孩子从入院开始的视力测试结果到一路检查的每次结果到最终的测试结论,全部通过幻灯演示一遍。那一刻,我的泪水忍不住往上涌。孩子视力已经完全恢复,甚至不需佩戴眼镜。视野也基本恢复。色彩及明暗感觉,医生说,也许将来会有一点点影响,基本可以忽略不计。

神经科主治医师最后得出的结论是急性脱鞘性脑脊髓炎。这种病多发生在10岁以下儿童身上,患病几率,每10万个儿童约0.6人。

其实,多伦多病童医院在我们一入院就判断为是这种病症,只是那个时候血液报告没出来,医生没有贸然给出结论。

这种病症来势凶险,是中枢神经系统疾病,死亡率30%,致残率更高。因为当时没有确诊,再加上语言的限制,让我们这对无知的父母坚强的度过了最艰难时刻,而如今被这病症吓倒的时候,孩子已经初愈。令人欣慰的是,这种病症治愈率高达94%,而且基本不复发。